|

Während die Wissenschaft

nach wie vor über die Herkunft unseres irdischen Wassers rätselt

(vom Kometen Tschuri jedenfalls, meldeten diese Woche die Nachrichtenagenturen,

komme es nicht), stellt sich mir die Frage, wohin der Glühwein

geht. Die Frage lässt mich nicht mehr los, seit ich an einem

Lokal hinterm Stuttgarter Rathaus ein Schild mit der Aufschrift

„Glühwein to go“ entdeckte.

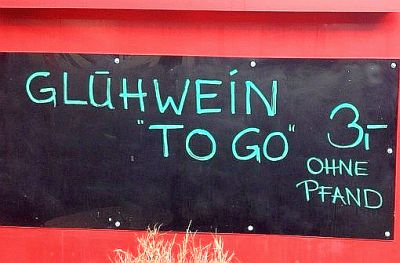

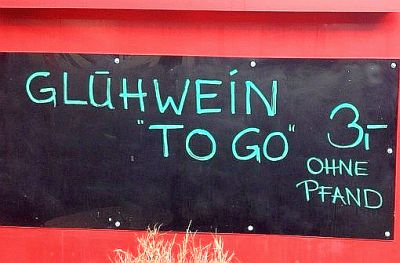

Das steht

dort wirklich. Ich kann das beweisen, auch wenn ich von Glühweinschwaden,

die vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt herüberwehten, schon leicht

benebelt sein mochte. Ein Kollege hat das Schild fotografiert.

Ich

glaube, in der CSU-Hochburg Bayern ist eine Sprachpanscherei

wie „Glühwein to go“ sowohl im öffentlichen wie auch im privaten

Raum verboten – allein schon, weil dadurch bei Einheimischen

der Eindruck entstehen könnte, der Glühwein käme aus einem westafrikanischen

Land. Es mag zwar Bier auf Hawaii geben, aber Glühwein in Togo?

Der

Glühwein ist und bleibt ein urdeutsches Getränk, das deshalb

erfunden wurde, weil das Verklappen von minderwertigen Weinen

auf hoher See den Fischen nicht bekam. In Binnengewässern war

es von jeher verboten, so dass der Ursprung der Forelle blau

ein anderer sein muss.

Weil der Konsum

von Glühwein gelernt sein will, gegen Ende unserer auch auf

Verbraucherschutz bedachten Kolumne die zwei wichtigsten Regeln

beim Umgang mit dem Heissgetränk:

1.)

Weniger ist im Falle von Glühwein meist mehr. Wer zu viel erwischt,

verstösst gegen eine Energiesparmassnahme der Europäischen Union,

läuft er doch Gefahr, am nächsten Tag mit einer Glühbirne durch

die Gegend zu torkeln.

2.) Niemals

den Tag mit einem Glas Glühwein beginnen. Ist aber eigentlich

auch logisch, sonst hiesse das Frühstück ja Glühstück.

Sollte

Ihnen beim Lesen dieses Textes nicht nach Lachen gewesen sein,

probieren Sie es mit Glühweinen.

|