Wenn

wir Ihnen, lieber Leser, auf dieser Seite ein besonders ekeliges

Bild unterbreiten würden, etwa die Innenaufnahme einer bulgarischen

Werkskantine oder den Wäschekorb eines Neonazis, würden Sie

Ihrem Ekel gehorchend schnell weiterblättern. Ekel bewahrt uns

durch starken Würgereflex vor Gift und Schmutz. Er ist ein Nebenprodukt

der Evolution, um uuns vor Infektionen zu schützen, kurz: Ekel

hält gesund.

Offenbar ist diese Funktion

im Zuge der menschlichen Entwicklung verloren gegangen. Spätestens

seit EInführung des Privatfernsehens ekeln wir uns vor nichts

mehr. Im Gegenteil: Das Abscheuliche zieht uns an. Die

amerikanische Lehrerin Sylvia Branzei nützt das für ihren Unterricht

aus und führte das Schulfach Grossology , also Ekelkunde ein.

"Beim Zehennägelschneiden zu Hause wunderte ich mich, was

das schwarze Zeug unter den Rändern wohl sei. Und ich hatte

die Idee, solche unappetitlichen Dinge könnten doch auch meine

Schüler interessieren", erzählte sie einem Wissenschaftsmagazin.

Unsere

Redaktion blickt stets kritisch auf das Schwarze unter den

Zehennägeln von Politik und Gesellschaft. Bis heute aber

wissen wir nicht, aus welchen Substanzen sich dieser Dreck zusammensetzt.

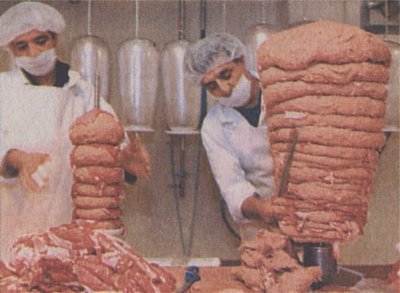

Ein ähnliches Problem hatten diese Woche die Beamten der bayrischen

Sonderkommission "Kühlhaus". SIe stellten Tonnen von

altem Dönerfleisch sicher, das zur Weiterverarbeitung in ganz

Deutschland bestimmt war. Nun ist Dönerfleisch (siehe Bild)

bereits im Urzustand das Schwarze unter den Fingernägeln der

Lebensmittelbranche. Sein Nährwert wird allerdings unterschätzt.

Unsere Wissenschaftsredaktion fand nähmlich in einigen der gerösteten

Bomben neben Zigaretten, Autoreifen und Maschinenöl auch Reste

von Fleisch.

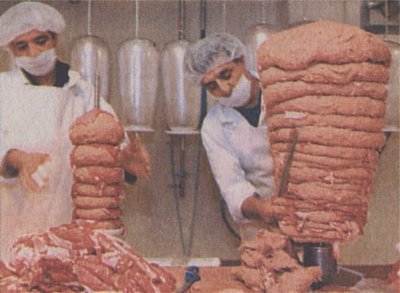

Grossologen

interpretieren die Anziehungskraft des Döners auf junge

Esser mit der Darreichung. Die voluptuöse Form und die ausgestrahlte

Wärme erinnern Kinder an die Geborgenheit im Mutterleib. Das

stoische Drehen des Spiesses beruhigt Stadtneurotiker, das Herabfallen

dünner Fleischschnipsel schafft die Atmosphäre eines Winternachmittags.

Ekel

ist also relativ. Jean Paul Sartre beschrieb das in seinem

Roman "Ekel", dessen Protagonist von der eigenen Existenz

angewidert ist. Er dreht sich selbst und schwitzt vor Abscheu.

Womit sich der Kreis zum Döner wieder schliesst. |